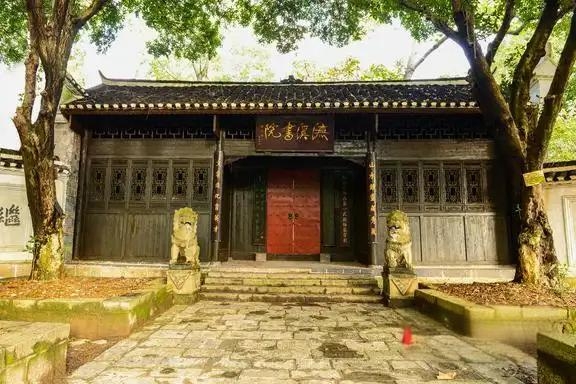

潕溪书院

一、展馆概况

清光绪十八年(1892年),曾出仕浙江的镇溪人徐先翥邀约地方绅士,以镇溪(所里)地处偏僻,交通闭塞,文化落后,学子读书困难为由,以“潕溪书院”之名报清政府渴求恢复书院。清政府慑于苗族人民起义的打击,深感武力镇压不足以征服苗民,必须加以怀柔政策,于是恩准了这一请求。光绪十八年(1892年),潕溪书院落成,犹存至今。

二、场馆布局与展示内容

1、潕溪书院的选址和布局,顺应山势,因地制宜。主体建筑坐东北面西南,中轴线由三进院落组成,左右次轴线各有两进院落。占地面积约4000平方米,建筑面积560平方米,由门楼、山门、大成殿、明伦堂、藏书楼、学署、鹤公祠、山长室、敬文斋、润心堂、鳌鱼池、文昌阁和孔子广场组成。从峒河岸边沿石阶上至鳌鱼峰顶,跨过八字门楼,来到青石铺地的前院,台阶上四株百年丹桂左右排列,树影后面是书院山门。一对石狮分踞大门两旁,石狮外侧各有一堵雪白影壁,右边写“顶天立地”,左边写“继往开来”,道出了潕溪书院的学风和传统。山门上方悬挂有“潕溪书院”四个烫金大字牌匾,乃著名画家黄永玉所书。

山门内的庭院环境清幽。围墙底下摆满盆栽兰草,还有几截断碑,碑面风蚀严重,文字模糊不清。其中有一通残碑,刻写的是清光绪年间重修潕溪书院捐赠者姓名及金额。

2、第二进是大成殿,左右各有围墙,隔开出两个小院。左边是鹤公祠,右边是藤翁院、敬文斋和鳌鱼池。穿过大成殿,是一个四合天井,正对面为藏书楼,左首为明伦堂,右首为文昌阁。整体建筑以歇山顶砖木结构平房为主,只有两栋高层建筑,分别是两层楼的明伦堂和三层塔的文昌阁。 [3]

三、建馆意义与价值

1、历史意义:1936年春,国民政府和省政府组成“湘西苗族考察团”到乾州(今吉首)、永绥(今花垣)、古丈等县考察后,与苗族知名人士石启贵、石宏规、龙辑五、龙达三向省府呈报《湘西苗族文化经济建设方案》,恳求实施短期义务教育。省下拨教育经费3万元银元,办理苗疆义务教育及师资训练。省厅按省府决定在潕溪书院内创办“湖南省立湘西特区师资训练所”(简称“特师”)。此时,湘西苗族人民掀起“抗日革屯”运动,苗族上层人士石宏观、龙达三、龙辑五等上省请求“革除屯制,兴办教育”,驻乾州县第三行政督查区专员兼任湘西屯务处处长余范传迫于形势,于1936年7月3日报请省政府“废屯升科”,省每年下拨屯谷5000担作为办学经费。1937年春,由余范传筹备开办中学,命名为:“湖南省屯区七县联立初级中学”,简称“屯中”。屯中每年招收初中两个班,每班30人,其中苗族学生占5%,校址仍为潕溪书院。1938年7月,省教育厅督学樊国延视察特区师资训练所后,认为对提高苗族文化大裨益,报省政府批准,将该所扩建为“湖南省立乾州简易乡村师范学校”。

1940年,“屯中”经省政府批准,改为“湖南屯区各县联立中学”,校址迁往乾州小溪庵(今州民族中学)。1942年湖南省划为十个专区,每个专区设一所师范学校,湘西属于第九专区,故将原“湖南省乾州简易乡村师范学校”改名为“湖南省立第九师范学校”。1942年将设立在鸦溪罗氏宗祠内的省立所里师范学校(原国立八中师范部后改为鸦溪师范)与九师合并。九师开始增设高师(中师)部。期间,专员公署内有人策划将省立九师迁往专署所在地辰溪,苗族知识分子石启贵等反对迁校,拍电报给省政府主席何健、教育厅长朱经农。省府接电后停止迁校,直到解放初。1949年11月5日乾城县和平解放。省立九师在湘西行署的重视下,于1950年9月复课。该校为贯彻落实党的民族政策,于1953年6月20日命名为“湖南省湘西第一民族师范学校”,1962年与原设在花垣县茶洞镇“湖南省湘西第二民族师范学校”合并,更名为“吉首民族师范学校”。2001年,湖南教师进修学院与该校合并,改名为“吉首大学师范学院”。

特别值得一提的是,湖南省新化县人罗盛教,1946年随叔父来所里,曾在省立九师简14班就读。1950年他参加中国人民志愿军,1951年3月入朝作战,1952年1月2日为抢救朝鲜落水儿童崔莹光荣牺牲在异国土地上。现校内塑有罗盛教烈士遗像,建有罗盛教纪念亭和罗盛教烈士纪念馆,以示后人,光昭日月。

2、地理意义:吉首市的一条重要文脉,是潕溪书院,自明朝正德年间创立至今,已有五百余年历史,是湘西地区现存最完整、历史最悠久的书院。五百年文脉一线存,潕溪书院的出现,不仅使小城有了五百年文化积淀,更为湘西地区突破地理阻隔和地区封闭,主动接收外来先进文化,吸引外界关注,促进民族间的交往交流交融,作出了重要贡献。